Du 11 au 16 février dernier, l’évêque de Sion a sillonné notre secteur pastoral, allant à la rencontre des paroissiens, des différents conseils et des représentants communaux. Cette semaine lui a permis de découvrir des réalités variées et en évolution, dans un contexte où l’Église affronte de nombreux défis. Dans un entretien, Mgr Jean-Marie Lovey redit l’importance pour chaque personne d’être accueillie et d’apporter sa pierre à l’édifice communautaire. Il est également vital de demeurer centré sur l’Évangile plutôt que sur le passé ou sur des pratiques telles que l’ésotérisme.

Entretien réalisé par Adélaïde Patrignani, à Lens.

Comment s’est déroulée pour vous cette visite pastorale ?

La visite pastorale se déroule de manière semblable à ce qui se fait dans les autres secteurs pastoraux, avec des rencontres avec les conseils de communauté, les conseils de gestion, et les conseils communaux. Ce sont toujours des moments importants car il y a possibilité d’avancer ensemble, de se connaître. Les liens entre les paroisses et les communes sont habituellement excellents, il y a un arrière-fond positif.

Il y a aussi une série de rencontres plus personnelles, qui sont comme des lumières. Hier [jeudi] il y a eu une rencontre avec des enfants. Ces petits ont souvent les mots simples mais justes pour dire quelque chose du mystère qui les habite.

Enfin, il y a des temps de célébration, qui font partie du rythme de la visite pastorale.

Trouvez-vous que la situation ait évolué par rapport à votre dernière visite ?

Oui et non. Non, car ce sont les mêmes mentalités, les mêmes sensibilités, les mêmes personnes. En même temps, ce qui me frappe, c’est que les résidents et les agents pastoraux laïcs ou ordonnés trouvent qu’il y a de moins en moins de formes extérieures de pratique religieuse. Celle-ci régresse. Ça ne dit pas tout de la vie chrétienne, mais quand même. Il y a un questionnement sur le fait que les baptisés, les chrétiens, expriment et nourrissent de moins en moins leur foi.

Quelles sont les forces de ce secteur pastoral ?

Il y a cette magnifique réalité de toute une population enracinée comme des ceps de vigne dans la profondeur d’une histoire où l’on peut puiser des ressources nécessaires, et qui se conjugue avec quelque chose de très ponctuel, le tourisme. Tout le haut du secteur notamment est concerné par cette vie touristique. Les gens en vivent, au rythme des saisons touristiques, avec des populations venant des quatre coins du monde, pour un temps très bref. Cette rencontre avec des habitants très implantée peut être une réelle richesse, si l’on arrive à les faire se rencontrer… Les célébrations notamment sont des lieux de rencontre. Je pense qu’il y a un bel apport possible.

Cette Église enracinée, implantée, ne peut pas rester enfermée en elle-même et debout dans ses certitudes.

Dans ce territoire à la fois rural et touristique comme celui de notre secteur, avec aussi de plus en plus d’habitants arrivant de l’extérieur, quel rôle l’Église peut-elle assumer aujourd’hui ?

L’Église est pour tous. Chacun doit se sentir de la famille, de la communauté ecclésiale. Le Pape François a déjà fait passer cette idée que l’Église doit aller aux périphéries. Cette Église enracinée, implantée, ne peut pas rester enfermée en elle-même et debout dans ses certitudes. Il faut aller à la rencontre de ce qui est plus fragile. Mais surtout, l’un des rôles majeurs de l’Église est de faire l’unité entre ces populations sociologiquement différentes, et aussi à l’intérieur des familles, du village, des réalités de la paroisse. Être porteur, promoteur de communion et d’unité est la mission centrale confiée à l’Église.

Vous avez évoqué la baisse de la pratique, et l’unité entre des populations disparates. Quels sont les autres défis qui se dégagent ?

Un autre défi, lié aux autres, c’est de décléricaliser l’Église. Nous n’aurons pas le choix. On continue de réfléchir en termes de célébrations eucharistiques, de nombre de messes… «Vous savez, on est tristes, on n’a plus la messe. On ne peut plus prier ensemble…» Dieu sait si cela a de la valeur et du sens, mais si l’on continuer de penser l’Église uniquement en termes de célébration de la messe, alors on n’est plus tout à fait dans le temps actuel.

Un des défis est de faire prendre conscience à chaque baptisé de son rôle indispensable dans la communauté et dans la vie spirituelle, pas uniquement dans l’organisation de la vie matérielle. Chacun apporte ce qu’il est, son charisme, ses dons, ses grandeurs et ses misères pourquoi pas, à une communauté qui se construit avec des pierres vivantes, telles qu’elles sont. Je pense qu’il y a encore du chemin à faire pour comprendre que tout ne dépend pas que des prêtres ou de l’autorité du curé.

Chaque baptisé a un rôle indispensable dans la communauté et dans la vie spirituelle, pas uniquement dans l’organisation de la vie matérielle.

L’Église se trouve à un tournant, à l’échelle universelle, mais aussi à celle de notre diocèse, de nos montagnes… On a quitté une époque où la foi se transmettait de manière «automatique», où l’Église, à travers ses prêtres, jouait un rôle prépondérant dans la société et s’immisçait souvent dans la vie personnelle des habitants. La réalité actuelle est radicalement différente. Comment gérer ce passage ? Faut-il faire table rase du passé ?

Le fait de distinguer – pas de séparer totalement – les rôles et les fonctions de la politique et de l’Église est indispensable. Dans nos régions, les curés étaient présidents de la commission scolaire. Cela n’avait pas que des côtés négatifs, mais tout de même. Je pense que le curé avait beaucoup trop d’influence directe sur la société. Que cette part-là lui soit retirée n’est pas une catastrophe, vraiment pas. Il ne s’agit pas de tout renverser, de tout jeter, mais de prendre acte que l’on est dans une période de changements. Les temps ne sont plus les mêmes, les fonctions ne sont plus les mêmes.

La richesse que chacun peut apporter doit être entendue comme une chance. Si les chrétiens s’engagent, au nom de leur foi, au nom de l’Évangile, au nom de leur lien avec Dieu – un engagement par exemple pour qu’il y ait plus d’unité dans le village -, alors je fais preuve d’évangélisation. Ce n’est pas simplement de parler de Jésus et Marie qui fait l’évangélisation, mais c’est d’essayer de vivre l’Évangile là où l’on est, avec les dons qui sont offerts à chacun.

Je ne dirais pas qu’il faut tout renverser. L’Église a l’expérience d’un rythme plutôt lent, les réformes sont souvent réelles lorsqu’elles sont progressives. Les changements brutaux sont souvent des cassures, et je crois que cela est à éviter à tout prix.

Il peut y avoir eu une rupture entre les générations dans la transmission de la foi, en raison – entre autres – d’un mauvais souvenir de l’autorité ecclésiale, souvent traumatisant. Cette non-transmission est-elle irrémédiable ?

Je crois que la transmission est aussi l’un des défis majeurs de la foi. La structure scolaire par exemple ne transmet plus, ce n’est pas son rôle. Beaucoup le regrettent – «autrefois, il y avait le catéchisme à l’école !». Mais il y a aussi un défaut du côté de ceux qui devraient être les premiers transmetteurs, c’est-à-dire les parents.

Je pense que beaucoup de parents ne sont malheureusement pas équipés pour, ils en sont souvent incapables. Ils ont eux-mêmes abandonné, cassé, mais ils souhaitent peut-être pour leur enfant qu’il y ait la possibilité de recevoir une formation, d’être baptisé, d’être confirmé, de suivre de la catéchèse. C’est là que des relais doivent être pris par l’Église et les communautés paroissiales, et pas par la société civile ni par l’école en particulier. Il y a là un réel défi.

Au cœur de l’Évangile, il y a quelqu’un, ce ne sont pas des formulations.

Quel regard portez-vous sur le développement de l’ésotérisme ?

Cela révèle peut-être le besoin de nourrir la part mystérieuse qu’il y a dans le cœur de chaque être humain, ce qui est beau. Mais je trouve qu’il y a une dérive, comme si l’ésotérisme allait solutionner les problèmes. On retombe dans quelque chose d’un peu magique – que l’on a d’ailleurs aussi fait porter à la religion, et tant mieux si elle peut se débarrasser de cette part.

C’est frappant de voir la place de l’ésotérisme dans la pensée, dans le cœur de beaucoup de personnes, par rapport à leur avenir, leur profession, leur santé, etc. Les gens concernés vont chercher des solutions dans des pratiques ésotériques. On retombe dans une forme de religiosité très païenne, c’est du paganisme. Au cœur de l’Évangile, il y a quelqu’un, ce ne sont pas des formulations.

Mais de quelle manière le message transmis de l’Église peut-il rester crédible dans le contexte actuel – marqué notamment par la crise des abus -, que ce soit auprès des paroissiens comme des personnes non-pratiquantes ?

Au cœur de l’Évangile, il y a l’amour, la loi de la vraie charité. C’est dans ce sens qu’il faut chercher des pistes. Ce qui est crédible, pour une personne extérieure, c’est que les chrétiens vivent et témoignent de quelqu’un qui les aide à être charitables. Tout ce que je peux faire pour aimer de façon juste – dans la vérité, le respect de la liberté… -, et pour vivre une expérience de charité, cela donne du crédit à l’Église plus que des discours. La Pape Paul VI disait que le monde contemporain a davantage besoin de témoins que d’enseignants. Et en effet, ce que l’on voit, ce que l’on perçoit, est plus évocateur que ce que l’on peut entendre, et peut-être mal comprendre.

Au sein de nos paroisses, les efforts des uns et des autres peuvent pourtant être rapidement sapés par les bavardages, les luttes de pouvoir, la méfiance, les clans… Quelle est votre recette miracle pour sauvegarder la fraternité ?

Une recette miracle, non, sinon ce serait ce que je viens de dénoncer de l’ésotérisme ! Mais je pense qu’il faut être vigilant. Fondamentalement, la division est l’œuvre du Diviseur. Donc il faut être vigilants et conscients que Satan est actif. Parfois, on regarde cela avec distance et mépris. Non ! Le Mal est à l’œuvre. Nous avons la chance d’avoir l’Esprit de Dieu qui nous est donné, et qui a vaincu toute forme de mal. Il faut donc revenir au centre. Ce centre est quelqu’un, c’est Jésus, le Christ Vivant, ressuscité, c’est Lui qui fait la communion et nous rendra conscients des manipulations que nous exerçons.

Revenons à l’Évangile dans le partage, car le christianisme est essentiellement communautaire. Vivre l’expérience de la foi en communauté est aussi le garant de la justesse de la façon de faire.

Par ailleurs, un secteur pastoral n’est pas simplement une circonscription de l’Église, mais un lieu de témoignage de vie, un lieu de vérification. Il permet à des forces de travailler ensemble, de partager et de collaborer. Cela a un sens évangélique.

L’Esprit de Dieu nous est donné, et il a vaincu toute forme de mal.

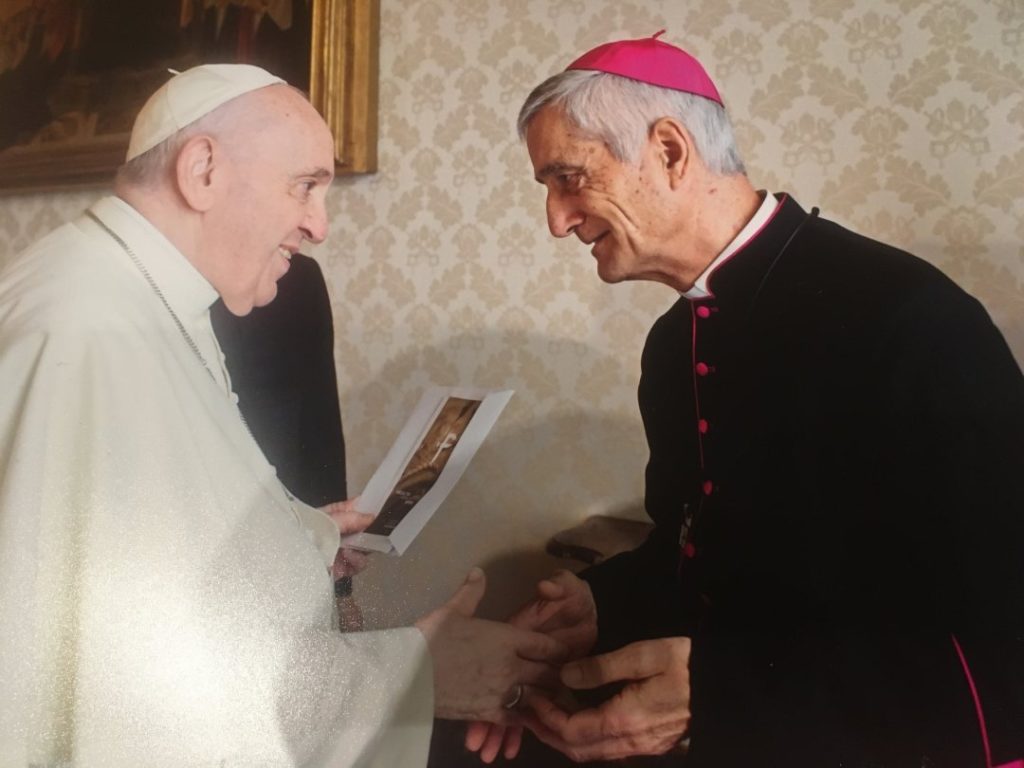

Dans quelques mois [une fois que Mgr Lovey aura 75 ans, ndlr], vous remettrez votre charge au Pape François. Comment envisagez-vous ces prochains mois qui pourraient être les derniers de votre épiscopat ?

Ma conviction est profonde, et j’essaie de le vivre ainsi : continuer, et j’allais dire «comme si de rien n’était». Je ne vais pas franchir mes derniers portes – comme aux championnats de ski – pour arriver au mieux sur une ligne d’arrivée. Je continue, comme je l’ai fait jusqu’ici, et je continue d’être au service de la population, des diocésains, dans les rythmes des visites pastorales, des rencontres personnelles, de l’accompagnement des confrères. Le moment venu, je remettrai mon mandat au Pape, qui décidera de ce qu’il veut en faire.

Crédits photos de couverture : Bernard Hallet / cath.ch